广东省第十届中国民族器乐大赛上,汉乐团惊艳亮相,斩获金奖;斑驳的古镇乐声悠扬,广东汉乐(客家筝)公益培训班场场爆满;校园里,广东汉乐走进课堂,吸引了学生的目光……

广东汉乐有“宫廷音乐”“中州古乐”之称,为古代汉民由中原南迁时带入,在大埔流传至少已有700多年,是广东三大乐种之一。2006年,广东汉乐被列入第一批国家级非物质文化遗产目录。

在百侯镇侯宝斋艺术馆,中国文艺志愿者在教授孩子们弹奏客家筝。受访者供图

(资料图)

(资料图)

大埔是“广东汉乐之乡”,素有“村村闻鼓乐,处处弄弦箫”之盛况,汉乐名家辈出,群众基础广泛深厚。为更好地传承发展广东汉乐,近年来,大埔充分激活现有资源,凝聚社会合力,培育壮大大埔县广东汉乐研究会、女子汉乐团等传承队伍,通过汉乐进校园、进乡村等形式,让非遗在新时代焕发新光彩。

渊源

流传700多年成为大埔百姓生活的一部分

谈起广东汉乐,旅港企业家罗育平思绪一下子回到了小时候。“印象深刻的是,逢年过节汉乐团演出时,大街小巷围得水泄不通。父亲闲时亦会誊抄何育斋先生的汉乐工尺谱,打着节拍不时地吟唱。”在耳濡目染中,罗育平与广东汉乐结下了不解之缘,并醉心于提胡演奏。此后多年,不管身在何处,他依旧为振兴广东汉乐不遗余力。

广东汉乐,是大埔百姓生活的一部分。

广东汉乐表演者在古居前演奏。受访者供图

广东汉乐有“宫廷音乐”“中州古乐”之称,为古代汉民由中原南迁时带入,在大埔流传至少已有700多年,是广东三大乐种之一。明嘉靖36年(公元1557年)《大埔县志》记载,大埔已有中军班音乐、八音和丝弦乐的活动,并有“钟、吕”文字古乐谱的出现。《大埔县志》称:“埔之在潮弦诵媲邹鲁”“埔之风俗,家诵户弦或比屋弦书”。

广东汉乐传入大埔后,在保留了原有中原音乐特点的同时,广东汉乐与大埔当地的民间音乐如打八音、中军班音乐等相融合。同时,又吸纳了潮乐如大锣鼓的一些成分,形成了独特、完整的乐种。其曲目丰富,分成五个类别:丝弦乐、清乐、汉乐大锣鼓、中军班音乐、庙堂音乐,按已整理出版的《广东汉乐曲目集》共有曲目826首。主要流行于粤东、闽西、赣南以及海外客家人聚居的地方。

历史上,大埔几乎村村有“弦馆”。民国时期尤为兴盛。乐圣何育斋、客家筝一代宗师罗九香等一批汉乐演奏家,他们不但活跃在大埔,而且把汉乐传至新加坡、马来西亚、广州、上海等地。新中国成立后,大埔县的汉乐活动更加蓬勃发展。各地纷纷成立以演奏汉乐为主的俱乐部,例如“大埔县中军班艺人工会”“大埔县民间音乐研究会”等。1989年11月,大埔县广东汉乐研究会成立,开展了海内外文化交流活动,先后出版了《汉乐研究》《广东汉乐提胡演奏曲谱选集》《广东汉乐三百首》等书籍。

大埔女子汉乐团在省第十届中国民族器乐大赛上获奖。受访者供图

然而,大埔广东汉乐也曾经历低谷期。“20世纪80年代后期到90年代初,受经济影响冲击,大埔进入文艺低潮,广东汉乐传承问题面临考验。”大埔县广东汉乐研究会原会长罗启煊此前在接受媒体采访时说。

身在香港心系家乡的罗育平看在眼里,急在心上。为了支持大埔文体事业发展,1995年,罗育平与旅港大埔同乡会的乡贤们在大埔成立了大埔县海内外文艺体育促进会,集资几十万元置下物业出租,并将每年的租金及一些捐助款资助家乡传承广东汉乐等文体事业。2010年,时任县政协港澳委员、县文体促进会理事长的罗育平又力促创办了“大埔县女子汉乐团”。他说“汉乐人才要后继有人,除了青少年培训外,还必须有更多的年轻的、本土的有志者参与,才是长久之计。”

近年来,大埔县通过举办汉乐演奏专场、组织交流研讨、参加民乐赛事、出版汉乐刊物、开展“非遗进校园”等活动,使广东汉乐成为大埔文化之乡的亮丽名片。

2004年,大埔县被广东省文化厅授予了“广东省民族民间文化艺术之乡——广东汉乐之乡”;2006年,广东汉乐被列入第一批国家级非物质文化遗产目录;2008年,大埔县被授予“中国民间文化艺术之乡——广东汉乐之乡”。

罗育平形容传承广东汉乐是“一场持久战”,必须长期坚持下去。“传承发展好广东汉乐”既是罗育平等乡贤的期盼,也是大埔百姓百年来不变的文化情结。

技艺

追求韵味需要艺术素养沉淀

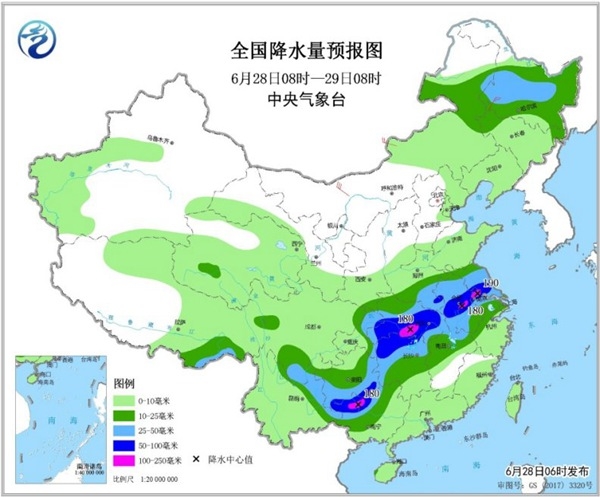

前不久,广东省第十届中国民族器乐大赛正式举办。经过历时5个月初赛和决赛的激烈角逐,大埔县女子汉乐团表演曲目《落地金钱》斩获爱乐组成年B组合奏金奖;黎家坪汉乐协会表演曲目《平沙落雁》斩获爱乐组老年组合奏金奖。

至此,广东省中国民族器乐大赛举办以来,大埔县参加两届赛事共取得了5金1铜的成绩。

谈起参赛的经历,大埔县女子汉乐团团长林红霞难掩喜悦。“获得金奖,说明我们女子汉乐团的努力得到回报,更证明了广东汉乐在专家眼里有着足够高的地位。”她说。

大埔女子汉乐团团长林红霞在弹奏客家筝。陈泽铭摄

事实上,学习广东汉乐,林红霞属于半路出道。2007年左右,大埔县音乐家协会初建了女子汉乐团。正在青少年宫工作的她立刻报名参加,无意间听到演奏者在弹奏客家筝。“那一瞬间觉得客家筝的声音特别美妙,自此喜欢上了广东汉乐。”凭借着一腔热爱与坚持,林红霞不懈地向前辈请教,实现了从零基础到客家筝演奏家的蜕变。

2010年,大埔县正式组建大埔县女子汉乐团。林红霞成为了第一批骨干之一。女子汉乐团的成员均为中青年女子,且来自不同职业。十三年来,她们克服工作、家庭生活等困难,坚持利用业余时间参加器乐演奏培训。大埔县汉乐研究会则派专业老师前来培训。

大埔女子汉乐团在进行排练。受访者供图

林红霞告诉记者,女子汉乐团的发展并非一帆风顺,曾经因为各种原因中断过一段时间,直到前几年,乡贤重新将热爱广东汉乐的妇女聚集起来,“如今,女子汉乐团有固定团员60余人,大家带着热爱演奏广东汉乐,更以传承广东汉乐为己任。”被女子汉乐团的精神所感染,广东汉乐演奏家、国家一级演奏员钟礼俊等老师们还专门前去指导交流。

林红霞所弹奏的客家筝属于清乐。“其演奏的主要特点,可用两个词概括——古朴、典雅。”她说,没有花里胡哨的技巧,客家筝追求韵味,这种韵味又需要艺术素养的沉淀。“正因为沉淀,广东汉乐才会让人如此着迷。”

传承

建立200多处城乡汉乐活动点

穿过百侯镇斑驳的古巷,一阵悠扬婉转的乐声飘来。循声而去,在侯宝斋艺术馆内,40多名孩子整齐地坐在古筝旁,专注地抚着筝,眼里透着被筝音燃起的光芒。馆内正中央,中国文艺志愿者、大埔县广东汉乐研究会客家筝老师罗惠佳一边讲授客家筝技巧,一边亲手弹奏出美妙的乐曲。

中国文艺志愿者、大埔县广东汉乐研究会客家筝老师罗惠佳在弹奏客家筝。陈泽铭摄

这是“艺心联百村”大埔县客家筝(汉乐)公益培训班上的一幕。从6月起,公益培训班将持续半年。该活动已经连续开展三年,是省、市、县三级文艺工作者挂点联系新时代文明实践活动中心的创新举措。

“客家筝公益培训班很受欢迎,每次公布开班信息,家长和孩子们迅速报名,场场爆满。”罗惠佳是大埔广东汉乐传承队伍中的年轻力量,在她看来,很多人愿意学习客家筝,主要是因为客家筝“好听、好看还好学”。

“而在教孩子弹奏客家筝的过程,便是传承广东汉乐这门艺术。”对于传承广东汉乐,罗惠佳有着一股与生俱来的责任感和使命感。罗惠佳告诉记者,她从小受到汉乐汉剧专业的父辈的影响和熏陶,自幼习琴,更是师从客家筝演奏名家。18岁的时候,罗惠佳便加入大埔广东汉乐研究会。

“广东汉乐这是我们大埔的优秀传统文化,不能断在我们这辈人手上。”从星海音乐学院毕业后,罗惠佳回到大埔,致力于传承发展客家筝。她创立的汉韵雅音艺术馆成为国家级非物质文化遗产项目广东汉乐(古筝)教学点、国家级非物质文化遗产项目广东汉乐教学点。

在百侯镇,中国文艺志愿者在教授孩子们弹奏客家筝。受访者供图

2015年起,罗惠佳担任大埔广东汉乐研究会“汉乐公益班”的古筝老师,为大埔小学、虎山中学等学校开展汉乐公益培训。为了弘扬客家筝文化,培养客家筝传承人,她还自行举办了300多堂客家筝公益课,并全额资助了多名具有艺术天赋的贫困学子学筝习艺。

事实上,虽然广东汉乐在大埔有着良好的群众基础,但后继乏人的境况也是亟待解决的问题。为传承好广东汉乐这块珍贵的艺术瑰宝,近年来,大埔县全县14个镇建立了广东汉乐研究会分会,并先后在县汉乐研究会西湖公园公颜汉乐厅、老文联旧址、县政协委员活动中心、湖寮同仁汉乐社、莒村何育斋故居、虎山中学等地建立了200多处城乡汉乐活动点,17处县级广东汉乐传承基地。

与此同时,大埔县文联积极组织主管汉乐协会开展文化传承与创新活动,举办汉乐艺术展演、暑期免费培训班和广东汉乐进校园活动,有力推动广东汉乐的传承发展。

在提升大埔广东汉乐的理论水平方面,大埔县广东汉乐研究会也作了创新探索。去年底,大埔两位客家筝代表参加“中国古筝的传承与发展”线上学术研讨会议,从不同视角出发共同探寻中国筝乐艺术的传承路径与发展方向。

如今,大埔县有大埔县广东汉乐研究会、大埔县女子汉乐团、黎家坪汉乐协会等汉乐社团。

为进一步培养汉乐人才,大埔建立机制支持广东汉乐传承人带徒授艺。现有大埔县广东汉乐国家级非物质文化遗产传承人1人、省级1人、市级1人、县级13人。

老一辈汉乐前辈不遗余力在传承广东汉乐中发挥余热,一批批年轻力量活跃在城镇、乡村,汉乐之乡“村村闻鼓乐,处处弄弦箫”的氛围重新回到了人们的视野。

■相关

广东汉乐走出围屋

5月25日至27日,“岭南一枝花·无埔不成汉——广东汉乐传习、展演、交流”活动在星海音乐学院举行。大埔县广东汉乐研究会县级非物质文化遗产项目广东汉乐(汉剧)代表性传承人罗启煊、刘铨玙、廖绍明受邀参会。

广东省第十届中国民族器乐大赛总决赛黎家坪汉乐协会演奏曲目《平沙落雁》。受访者供图

在星海音乐学院图书馆,罗启煊作了“走进广东汉乐之乡——大埔”浅析广东汉乐在大埔的传承保护和普及发展的专题讲座。讲座从广东汉乐的历史源流、分类和演奏形式、风格特点、保护传承及普及发展措施和对策进行了细致的剖析;在星海音乐学院音乐博物馆,罗启煊、刘铨玙、廖绍明参加了“岭南一枝花·广东汉乐传习展演”和“无埔不成汉·对话梅州大埔县广东汉乐与汉剧传承人”等两场学术交流活动。

活动中,罗启煊等传承人向校内师生和社会各界音乐爱好者展演了《万年欢》《柳叶金五反》《千里缘》《寒鸦戏水》《小开门》等曲目,并就“客都”文化环境中的大埔汉乐生态特点、如何让广东汉乐在高等学校及社区中传承与发展、以大埔为中心推动客家汉乐发展的建议等10个话题与专家学者进行了交流研讨。活动现场,大埔县广东汉乐研究会还向星海音乐学院音乐博物馆赠送了《广东汉乐三百首》等书籍。

几百年来,广东汉乐的传承主要是由传承人口头传授而得以代代传递、延续和发展。此次,传承人受邀到高等院校开展传习活动,对推动广东汉乐打造“优秀传统文化传承传播及研究平台”“大湾区岭南非遗乐舞传承”高校模式,走文化高质量发展道路具有重要意义。

来源 南方日报、南方+

南方日报、南方+记者 陈泽铭

通讯员 余灏 罗文燕 李陈邑

【作者】 陈泽铭

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

关键词: